关于“行业需求-能力素养-知识体系-培养模式”四维融合的土木类专业应用型人才培养体系的思考

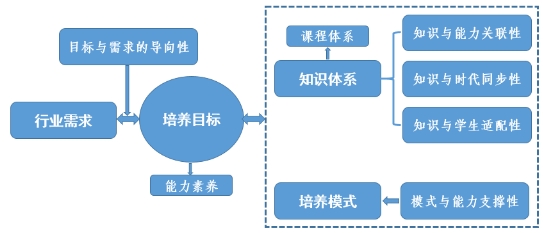

当前,地方应用型高校在土木类专业应用型人才培养上存在诸多问题,如人才培养目标与职业岗位需求脱节、同质化现象突出,缺乏对行业前沿技术动态的响应机制;课程内容滞后于现代科技发展和工程实践,跨学科知识融合不足,难以支撑“能力”要求;实践教学流于形式,学生工程思维与创新能力培养薄弱,实验实训与真实项目结合度低;校企合作缺乏长效机制,双师型师资比例不足,科研反哺教学的路径尚未贯通;现有考核方式偏重理论成绩,未能建立以能力为核心的动态评价标准。这些问题主要归因于人才培养目标与行业需求的导向性不明,知识体系与能力目标的关联性不紧,知识体系与时代的同步性不够,知识体系与学生的适配性不符,培养模式与目标的支撑性不强。

随着新经济形态和建筑行业转型升级的加速,土木工程学科专业服务的工程领域不断拓展以及工程科技日新月异,学科专业边界日趋模糊,越来越要求人才具备跨学科知识整合能力与技术创新意识,传统培养体系已难以适应产业对复合型、创新型人才的需求。“新工科”建设及产教融合政策强调“面向岗位群”的模块化课程,倒逼高校重构课程体系与实践平台,地方应用型本科院校需通过校企协同育人机制解决资源短缺问题,提升服务区域经济发展和工程建设的能力。在“新工科”建设、“新基建”“智能建造”与“双碳目标”驱动下,土木类专业人才培养面临数字化转型、绿色标准升级、复合型技术人才短缺等挑战。

四维融合框架

新时代下,亟需通过系统性教学改革实现人才培养与产业需求的无缝衔接,以“行业需求-能力目标-知识体系-培养模式”四维融合为核心框架(图1),构建“需求牵引、动态迭代、分层适配”的土木类应用型人才培养体系。

人才培养目标与行业需求的导向性

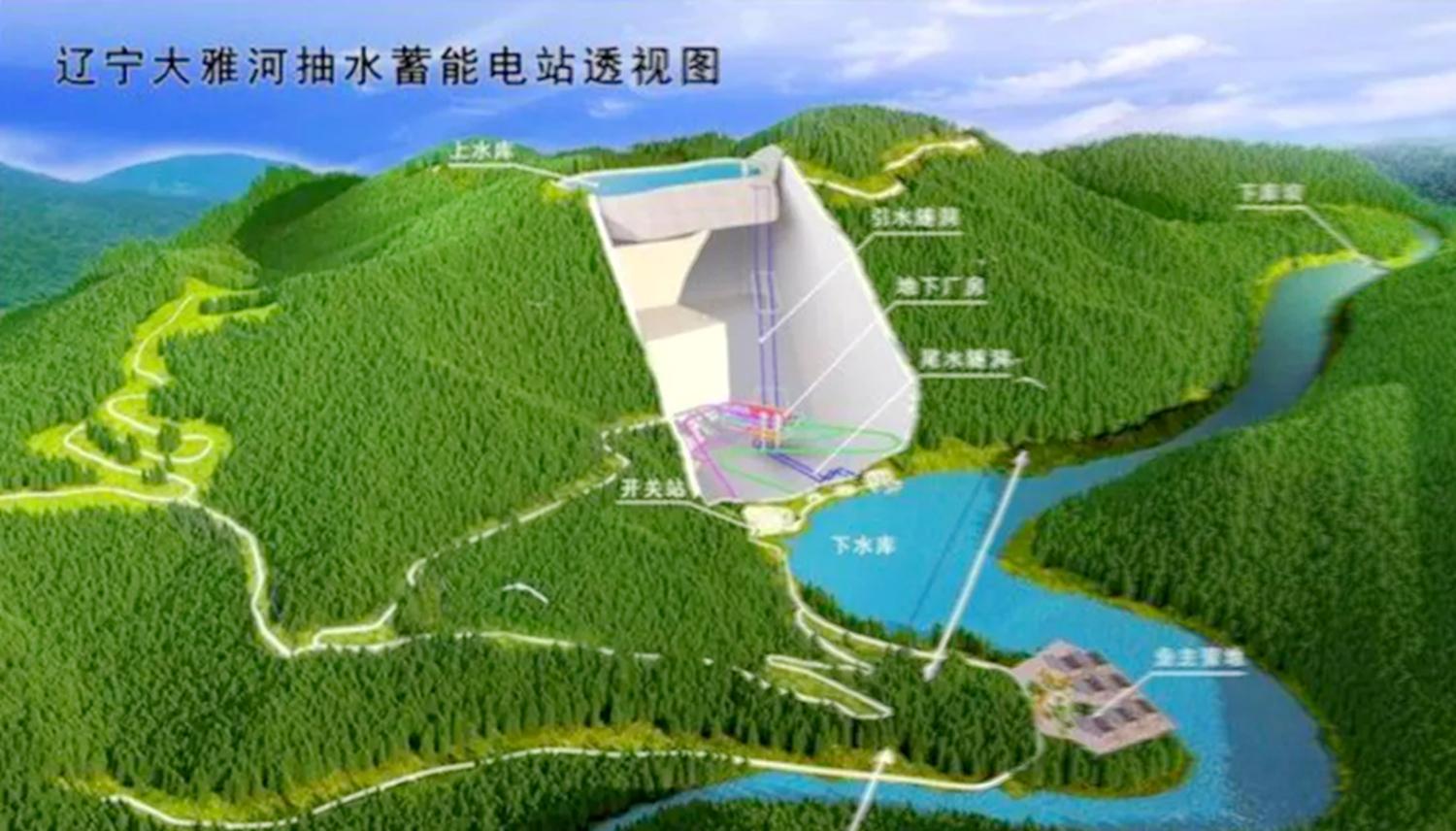

从土木发展史视域看,土木工程学科最初涉及的领域主要集中在满足人们基本生活需求的房屋、道路和防御等工程,时至今日,逐渐拓展到以房屋建筑、工业与民用建筑为代表的建筑工程,以公路、铁路、城市道路、桥梁、运河、隧道及轨道交通为代表交通土建工程,以水资源利用、防洪、水电站、灌溉系统与海洋开发为代表的水利水电与海洋工程,以矿山开采、矿井建设、矿物加工为代表的矿业工程,以煤电、光伏、风电和核电为代表的电力能源工程,以水处理、污染控制、废物管理系统为代表的环境工程以及城市市政基础设施、综合管养、城市空间开发为代表的城市系统工程等。

学生实习实践现场

数字孪生丹江口工程

抽水蓄能电站透视图

土木工程是指应用科学知识和技术开展相关工程建设领域的规划、设计、施工与管理、运维等技术活动。土木工程学科服务领域日益拓宽,对专业人才的需求呈现多样化、多层次特点。

我国高等教育已经由精英化、大众化步入了普及化阶段,高校间生源情况差异化十分突出,双一流高校的生源质量总体上远高于地方应用型本科院校。地方应用型高校比以往任何时候更需要依据土木工程相关行业需求以及学校定位确定差异化人才培养目标,行业需求的导向性是地方应用型高校人才培养的逻辑起点。综合调研结果和教育教学实践,地方应用型高校难以实现大土木人才的培养,宜侧重建筑工程或交通土建或水利水电工程等某一行业,并聚焦施工、运维等环节的技能要求,制定人才培养目标。目前,西京学院土木类专业主要侧重水风光储基建行业,聚焦技术操作、工程管理、创新应用等核心能力素养,培养能够从事施工、运维、管理等工作的应用型本科人才。

以学生为中心的课程体系

课程体系就是知识体系的模块化,以学生为中心的课程体系本质上是教育民主化的实践,通过赋予学生课程选择权、设计参与权与进度掌控权,才能从“流水线生产”转向“个性化生长”,真正培养出驾驭不确定未来的终身学习者。因此,课程体系的构建须考虑能力的关联性、学生的适配性、时代的同步性。

知识与能力的关联性。知识是能力的基石,但知识的堆砌并不等同于能力的生成。知识体系的构建应超越“内容覆盖”的浅层逻辑,转向以能力生长为锚点的深层设计。通过结构化认知框架、场景化实践熔炉与动态化更新机制的协同,才能真正锻造出适配复杂挑战的核心能力,实现从“知道什么”到“能创造什么”的质变,弥合认知储备与实践创新之间的鸿沟。

知识结构化。摒弃碎片化教学,以土木工程学科核心概念(力学理论、结构原理、建造方法与智能化等新兴技术)为节点,建立跨章节、跨学科的关联图谱,培养学生系统性思维;将隐性思维(如批判性、设计思维流程)嵌入知识体系,通过典型工程案例对比强化方法论迁移能力。

知识场景化。围绕真实场景(如引汉济渭引调水工程、镇安抽水蓄能电站)重构知识模块,整合科学原理、政策工具与工程伦理,推动知识向决策力、领导力转化;设计“认知—验证—创新”三级实训链,基础层通过现实实验/虚拟仿真实验掌握基础知识(如材料力学、结构力学、工程材料),进阶层在跨学科项目中应用知识(如Revit建模、无人机测绘、校园桥梁结构检测等),创新层孵化原创解决方案(如全国大学生结构设计竞赛、大学生创新性训练项目等)。

知识动态化。建立校企协同的知识熔断机制,依据行业技术变革与毕业生能力追踪数据,动态淘汰冗余内容,增补前沿模块(如无人推土机、无人碾压机等);运用学习分析工具(如DEEPSEEK),根据学生能力成长曲线推送进阶资源,如对快速成长者开放科研数据集,对瓶颈期学生强化思维训练。

知识与学生的适配性。2019年3月18日,习近平总书记系统深刻回答了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育的根本问题,为推进新时代思政课建设指明了方向。从专业能力角度看,还需思考能够把学生培养成什么人,依据培养对象“因材设教”,重视个性化避免同质化,以满足行业对人才的分层次与多样化需求。“因材设教”是顶层设计与逻辑层面问题,这里的“材”指“学生”即培养对象、“教”指“知识”即教学内容,教学内容须考虑依据学生的知识掌握程度与新知识接受能力。

在土木工程学科快速发展与生源差异凸显的新时代,知识体系的构建需突破“标准化供给”的传统逻辑,转向以学生认知特征与发展需求为核心的适配性设计。知识体系的适配性构建本质上是教育供给侧的深度改革。通过模块分层、动态熔接与实践活化,实现从“静态知识库”向“自适应生态系统”的转型,真正释放每位学生的独特潜能。

知识模块弹性分层。基础层提炼学科基础理论与共性方法论(如数学、工程材料学、力学原理、施工技术等),既要确保知识体系的完整性又要依据学情权衡知识体系的深度和广度;拓展层围绕前沿领域与学生兴趣图谱开设微专业、主题工作坊(风力发电、光伏发电、抽水蓄能等),形成“必修+选修”的弹性结构;认知梯度适配,基于HBDI全脑优势测评,将知识内容重构为逻辑推导型、案例实践型、艺术表达型等差异化载体,匹配多元认知偏好。

动态知识图谱构建。利用学习分析工具,实时追踪学生对知识节点的掌握度,自动生成个性化学习路径;设计“问题导向”融合课程,通过真实问题串联多学科知识点,培养复杂问题解决能力。

实践驱动的知识内化。将理论知识嵌入实践项目,使学生在应用中重构知识体系;建立“学习—实践—评价”循环机制,通过企业导师点评、行业企业反馈、竞赛成果等多维度数据,动态校准知识模块的有效性与时效性。

知识与时代的同步性。知识体系的时代同步性本质上是教育教学与人类文明进程的深度耦合。在土木工程建设领域不断拓展和科技变革快速迭代的背景下,土木工程学科知识体系亟待摆脱“静态固化”的痼疾,构建与工程建设需求同频共振的动态更新机制;通过动态代谢机制、跨学科网络重构与技术赋能(如绿色低碳、人工智能、3D打印、BIM等),方能突破“时代滞后期”,锻造出既扎根学术本质又引领时代变革的知识生态系统。

知识代谢动态机制。建立校企“知识对流”通道,依据产业技术跃迁(如AI大模型、水电站数字孪生、智慧工地等)实时更新课程内容,并设立学科委员会定期评估知识模块的时效性。

跨学科知识网络构建。围绕碳中和、智能化等时代命题,设计“科学-工程-人文”交叉课程,增设《智能施工装备与机器人》《工程大数据分析》,《传统施工组织设计》升级为《数字化施工管理》;运用虚拟仿真技术(如陕西省土木工程虚拟仿真实验教学实验室),让学生在数字孪生城市、智慧工地等中演练,直接对接现实场景需求。

技术赋能同步响应。基于自然语言处理技术(如DEEPSEEK、ChatGPT等),自动抓取网络、土木类期刊、专利数据库、行业白皮书等中的新知识节点,生成动态知识图谱;开发智能教学平台,依据西部地区建筑产业转型需求(如数字化、装配式工业化、智能建造等),动态推荐个性化学习路径。

最后,必须对课程体系设置的有效性进行评价与改进。

建立量化知识到能力转化效果。评价体系。构建知识掌握度(测试)、实践创新力(项目成果)、跨学科知识整合力(研究报告)与社会影响力(解决方案采纳率)等的复合评价指标,破除“唯考试成绩论”(如水风光储基建特色班以导师项目代替学分),规避单一标准化考核的局限性;评价维度的时代校准,在传统知识考核外,增设技术预见力(如行业趋势分析报告)、变革适应力(如突发危机模拟应对)等相关的未来竞争力指标。

建立持续跟踪与改进机制。利用区块链技术记录学生知识的演进轨迹、知识应用的关键节点(如实验失败迭代次数、团队协作贡献度),为教师优化课程设计提供实证依据;通过毕业生解决方案的社会采纳率、专利转化率等数据,反向优化知识体系的有效性。

支撑培养目标的培养模式

近年来,我国高等教育取得了巨大进步,但是地方应用型高校的培养模式仍面临目标与实践脱节的困境,亟需通过系统性改革实现从“知识供给”到“目标达成”的范式转型。改革方向应以“目标—课程—实践—评价”的全链条协同为核心,通过逆向设计、生态重构与动态反馈,破解教育供给与人才需求的错位难题,真正实现从“教什么”到“成就谁”的价值跃迁。

目标驱动的课程逆向设计。构建“能力—课程”映射矩阵,基于培养目标拆解核心能力,构建能力与课程模块的对应矩阵;动态课程熔断机制,联合行业龙头企业(中国电建、中国建筑、中国交建、中国铁建等)设立课程预警系统,对偏离目标需求的课程(如传统建筑制图、工程测量等与智能化建造需求脱节)实施淘汰、迭代或升级,确保教学内容与目标高度适配;将培养目标拆解为可叠加的微能力单元(如“结构检测”“结构安全风险评估”),学生通过模块化学习获取数字徽章,支持个性化目标达成。

实践导向的教学形态。问题链牵引的深度学习,设计复杂问题链(如“全生命周期建筑物安全与耐久性系统构建”),分阶段整合规划、勘察、设计、建造、运维等知识模块,推动知识向系统性解决问题能力转化;打造企业协同平台与长期合作机制,引入企业研发团队入驻校园(如中建西部材料实验室、陕西交控新材料实验室、中电建西北院实验室等与西京学院陕西省混凝土结构安全与耐久性重点实验室合作开展科学研究与人才培养),学生直接参与产品迭代、专利申报等全流程,实现“学用一体”。

构建产教融合的“三阶递进”实践教学体系。基础技能实训(校内实训基地),使用智能建造实训平台完成砌筑机器人编程、混凝土强度检测,与广联达共建BIM实训中心,模拟智慧工地管理流程(如应用BIM 360平台模拟施工冲突检测);岗位能力强化(企业学徒制),企业导师带教,参与实际工程的“智慧工地”项目,布置物联网传感器与数据分析系统;综合能力跃升(技术创新项目),校企联合研发如“基于数字孪生的基坑安全监测系统”,申请专利并应用于实际工程。

项目化教学模式-从虚拟仿真到真实工程的全周期训练。以“虚拟仿真-缩尺实验-工程介入”三阶段贯通能力培养闭环。虚拟阶段依托Revit、ANSYS等工具构建建筑结构参数化模型,开展地基沉降仿真、地震响应分析等数字化训练,学生通过BIM协同平台优化设计方案;进阶至缩尺实验环节,运用3D打印构件、微型加载装置搭建实体模型,结合光纤传感技术验证虚拟参数,在混凝土裂缝控制、钢结构节点装配等实操中修正设计误差;真实工程阶段对接真实项目,组织学生参与既有结构健康监测系统布设、装配式住宅建造等工程实践,在监理工程师指导下完成现场勘察、施工方案迭代及质量验收。通过数字孪生技术实现“设计-建造-运维”全流程映射,建设若干工程案例库形成螺旋式能力提升机制,提升复杂工程问题解决能力。

深化以能力为核心的评价改革。构建以岗位胜任力为核心指标(如施工方案可行性、技术应用熟练度)的多元评价机制(如企业参与、过程考核与能力认证),建立“知识整合度+实践创新力+社会影响力”三维成长档案与评价模型替代单一考试评价;运用大数据追踪毕业生5年职业发展轨迹(如技术贡献度、管理决策效能),反向校准培养目标、课程体系与培养模式。

新时代背景下,土木工程领域正加速变革,行业转型升级、“双碳”战略及智能建造技术驱动,对应用型本科人才培养提出更高要求。地方高校需打破传统培养模式桎梏,以“行业需求-能力目标-知识体系-培养模式”多维融合为路径,构建动态适配、实践驱动的育人体系。本文立足学生发展核心,通过差异化目标设定、结构化知识重构、场景化实践赋能及评价体系革新,旨在推动知识向能力的有效转化,破解人才供给与行业需求的错位难题。未来,土木工程教育需持续深化产教协同,以敏捷迭代的生态体系应对技术变革,为行业高质量发展注入创新活力。