一、项目主题和思路

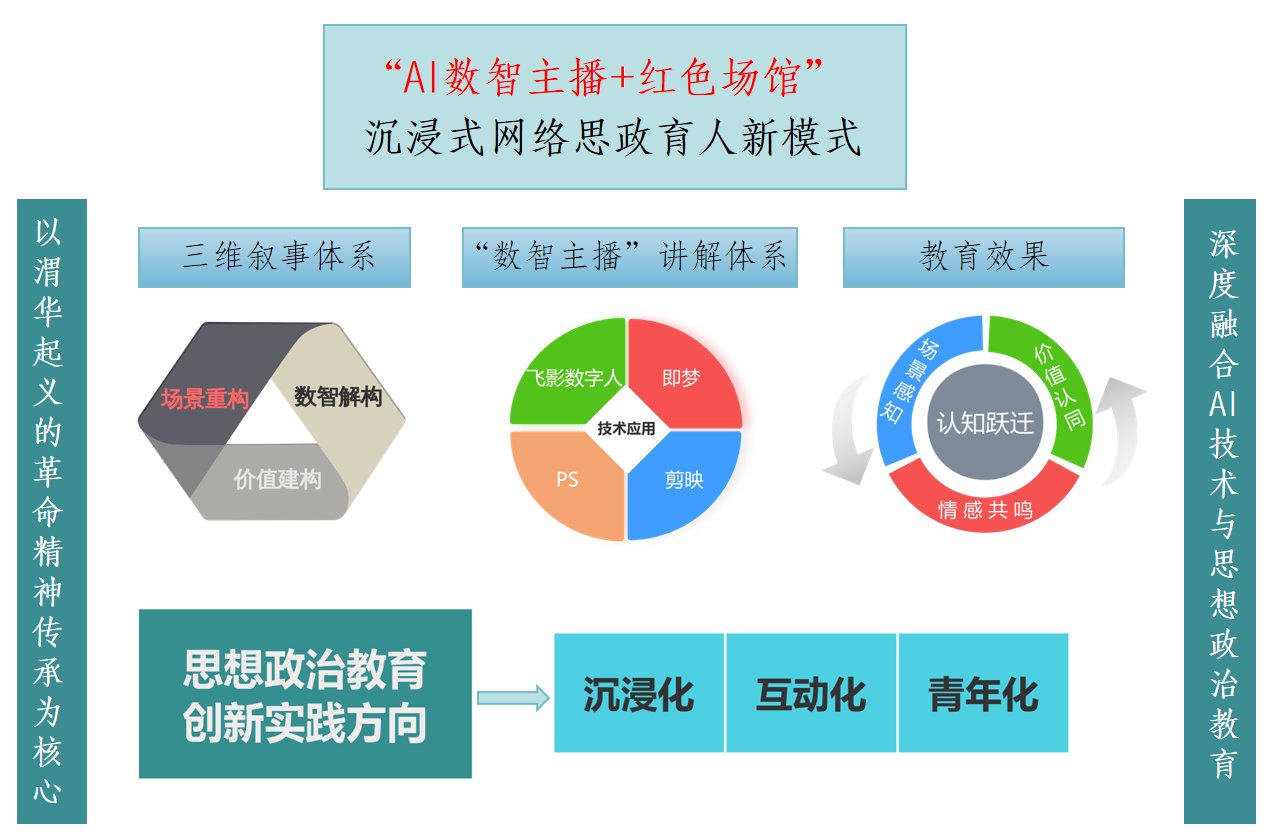

渭华起义是大革命失败后,在中共陕西省委领导下,由刘志丹等革命先辈发动的以军事力量与农民运动相结合的武装起义。渭华起义沉重打击西北反动统治阶级,鼓舞西北人民革命,为党培育了一大批革命骨干、政治和军事干部,树立了党领导的西北人民革命斗争史上一座丰碑。本项目以渭华起义的革命精神传承为核心,深度融合AI技术与思想政治教育,打造“AI数智主播+红色场馆”的沉浸式网络育人新模式。

本项目主题聚焦于渭华起义革命精神的历史场域,基于人工智能技术构建“场景重构-数智解构-价值建构”的三维叙事体系,推动思想政治教育向沉浸化、互动化、青年化方向创新实践。具体实施思路以渭华起义纪念馆为实体载体,系统整合历史现场的符号资源与数智时代的传播规律,聚焦1928年的渭华起义,以渭华起义纪念馆为实体教育基地,拍摄“渭华起义指挥部旧址、陈列大厅、中心广场和烈士纪念碑”等,通过实地拍摄记录馆内珍贵史料与场景。

技术应用层面创新构建“数智主播”讲解体系,采用飞影数字人的动态捕捉与语音合成技术,以青年化的视听语言重新编码革命史料,同时利用即梦软件(Dreamina)、PS工具、剪映等工具,制作时长约1分钟的红色教育短视频,视频通过AI数智主播的引导式讲解,生动讲述渭华起义的革命历史、英雄事迹及其时代精神,为青年学生提供了一种更具吸引力、更便于网络传播的红色文化学习体验,使学生在1分钟内完成“场景感知-情感共鸣-价值认同”的认知跃迁。案例通过AI技术让红色故事更贴近青年话语,是思政教育拥抱数智时代、拓展网络育人新渠道的一次积极实践。

二、实施方法和过程

(一)实施方法

1.构建“四维一体”技术架构

利用即梦软件的图生图功能,基于辅导员形象,生成符合思政教育气质、亲和力强的卡通风格AI数智主播形象。其次,借助飞影数字人技术实现智能语音解说,录制符合纪念馆内容的专业解说词。同时,采用PS工具设计动态“AI数智主播”字幕条增强视觉引导。最后,运用剪映进行专业视频剪辑,将实地拍摄素材、AI数智主播讲解画面以及AI数智主播字幕条进行有机整合,最终制作成一部时长约1分钟的精炼短视频。

2.创新网络育人模式

“虚实结合”的沉浸式体验,AI数智主播将实体纪念馆的“实地感”与数字技术的“虚拟感”结合,打造“云游+讲解”的沉浸式体验。学生无需亲临现场,即可通过网络便捷地接受形象生动的红色教育,在动态视频中感受渭华起义的革命精神,坚定理想信念,勇于担当,投身于祖国的建设和发展之中,致力于为中华民族伟大复兴贡献出自己的青春力量。使学生深刻明白渭华起义纪念馆不仅是历史的见证,更是我们青年一代的精神,渭华起义的革命精神永放光芒,有效扩大了优质思政教育资源的覆盖面和影响力。

3.创新内容呈现方式

案例将渭华起义厚重的革命历史浓缩在1分钟左右的短视频中,符合当下青年碎片化信息接收习惯。通过视频展示“渭华起义指挥部旧址、陈列大厅、中心广场和烈士纪念碑”等主要场馆,1400余件馆藏品,7个陈列展室,展示全国爱国主义教育示范基地的红色教育,使学生回顾渭华起义所体现出不屈不挠的斗争精神,深刻体会到中国共产党的正确领导对于民族和国家的重要性,加强网络思政教育。

(二)实施过程

该案例推出的“AI数智主播讲渭华起义”短视频在周天的班会时间面向学校大一和大二学生进行试播,获得了积极的反响和较高的受欢迎度,课后面向此部分学生进行了问卷调查,结果显示:

1.吸引力强

95%的学生对“AI数智主播”这一形式表现出浓厚的兴趣,认为AI主播形式更具吸引力,感觉亲切、不刻板,显著区别于传统的纪录片或课堂讲授模式,极大地激发了点击观看和主动学习的意愿。数字人清晰稳定的语音也提升了聆听体验。

2.形式新颖

1分钟的短视频时长精准匹配了学生的碎片化时间利用习惯,学习门槛低,观看压力小。精炼的内容聚焦核心精神,避免了冗长带来的注意力分散,学生反馈“信息量集中,容易记住要点”。

3.沉浸体验

视频通过实地拍摄的纪念馆场景结合AI主播讲解,营造了较好的“云参观”氛围。相较于纯文字或图片学习,这种视听结合的沉浸式体验更能引发学生对历史事件的情感共鸣,有学生表示“仿佛主播就在身边讲述那段历史,比看书更有感觉”。在视频中,学生们学习历史感悟精神,更加坚定了跟党走的决心。同学们纷纷表示,要在中国共产党的坚强领导下,用实际行动践行初心使命,书写新时代的青春华章。

三、主要成效和经验

本案例作为高校思政工作拥抱数字化、智能化的创新尝试,获得了学校的高度支持和积极评价,被视为网络育人领域的有益探索。学校商学院将其作为示范性教学改革案例,在学院推广实施,面向大一和大二学生进行试播。学校宣传处将其作为网络育人典型,入驻学校官方新媒体矩阵,在学习强国等官方平台展播,播放量突破万次。案例由辅导员主导完成,充分展现了基层思政工作者积极学习新技术、勇于探索新路径的专业素养和创新能力,该模式显著提升主题教育实效,团日活动设计效率提高70%。

(一)拓宽思政教育新场域

有效将线下红色场馆延伸至线上虚拟空间,构建不受时空限制的“云思政”阵地,极大扩展了优质教育资源的覆盖面和可及性。

(二)提升育人吸引力和实效性

以AI数智主播等创新形式显著增强了思政教育的趣味性、亲和力和时代感,有效吸引学生主动参与,提升了学习兴趣和内化效果,深刻落实用数字技术回答“如何让00后读懂1928”。利用通用软件实现专业级制作,通过智能工具增强主题教育感染力,借助新媒体平台扩大育人覆盖面。

(三)赋能基层思政工作创新

提供了一套低成本、可复制、易操作的技术解决方案,降低了思政教育数字化的门槛,为高校辅导员等一线工作者提供了实用的创新工具和思路。

(四)推动红色文化数字化传播

为保护和传承地方红色文化资源提供了数字化传播的新范式,为活化利用爱国主义教育基地提供了新思路。

(五)提高网络育人成效

开辟协同育人新场域,实现课堂教学、实践教学、网络教学的有机贯通。特别在价值观塑造方面,实证显示技术赋能可增强青年对红色文化的时代认同,同时为辅导员工作提供可迁移的实践模板。

四、下一步加强和改进计划

(一)短视频内容体系优化

1.专题微课序列化开发

按渭华起义历史脉络细分为“思想萌芽—起义筹备—军事斗争—精神传承”四个主题模块,每模块制作3-4条独立成篇的1分钟短视频,形成逻辑连贯的微课系列。重点开发《渭华起义中的青年觉醒》《竹签标语背后的群众智慧》等具象化选题,强化内容层次感。

2.技术工具流程标准化

建立操作手册(如《剪映AI素材拼接指南》《Dreamina快速排版技巧》),将数字人动态捕捉、虚拟场景渲染等技术分解为具体操作步骤,降低技术应用门槛。开发短视频模板库(如标准化字幕动画、历史场景转场特效),便于辅导员直接调用,提升创作效率。

(二)资源联动深化

1.场馆-学校协同机制

与纪念馆合作开发定制化素材包,获取指挥部旧址全景扫描影像、烈士家书高清图片等独家数字资源。建立双向反馈渠道,将学生创作的优质短视频(如起义场景AI复原作品)纳入纪念馆新媒体矩阵推送,增强学生参与价值感。

2.轻量化UGC创作激励

组织“AI眼中的渭华起义”创作活动,指导学生使用模板工具制作图文笔记、动态海报。设置优秀作品评选标准(如历史准确性占40%、创新表达占30%、传播效果占30%),获奖作品推荐至校级融媒体平台展播,形成示范效应。

(三)实施保障措施

1.跨专业学生团队组建

招募历史专业学生负责内容审校、计算机专业学生提供技术支持、艺术专业学生参与视觉设计,形成“内容+技术+传播”协作小组,每周开展1次线上线下协作会议。

2.简易数据监测机制

利用现有平台(如微信数据助手、抖音创作服务中心)监测短视频完播率、互动率、分享率等核心指标,每月编制《传播效果分析简报》,重点优化完播率低于60%的视频内容,针对性调整叙事节奏或素材呈现方式。